Die Nachtcafé-Geschichten

Die zweite Nachtcafé-Geschichte (2025)

In 2025 hat eine neue Nachtcafé-Geschichte, geschrieben von Danilo Fioriti mit tatkräftiger Unterstützung vom Publikum, begonnen. Den ersten Teil hat er schon im Januar im Nachtcafé vorgestellt. Auf den zweiten Teil können Sie sich am Freitag, 28. Februar im nächsten Nachtcafé freuen!

Hier zum Nachlesen der erste Teil der Geschichte, aus dem Januar-Nachtcafé:

(Die gesamte erste Nachtcafé-Geschichte finden Sie weiter unten auf dieser Seite)

Kapitel 1 – It’s Raining Men

Am Morgen des 31. Januars 2025 um 07:53 fiel etwas auf den Balkon von Gisela Mertens.

Es war ein eigentümliches Geräusch, das entstand, als das Ding auf ihrem Balkon landete. Es war kein Knall, ein Zuhörer hätte es wohl in Ermangelung eines besseren Wortes ein Flatschen genannt. Das war wohl auch der Grund, warum zwar der einzelne blaue Wellensittich im Wohnzimmer laut gackerte, als er das Flatschen gehört hatte, aber Frau Mertens weiter in ihre Morgenroutine versunken war. Gisela Mertens stand nämlich in diesem Augenblick, wie jeden Tag, noch einmal vor dem Spiegel in dem engen Flur neben ihrer Wohnungstür, betrachtete sich ein letztes Mal, bevor sie zur Arbeit gehen würde, und wunderte sich – jeden Tag ein wenig.

Sie wusste, dass sie 56 Jahre alt war. Aber wenn sie in den Spiegel sah, war sie weder alt noch jung. “Ein bisschen Speck glättet die Falten”, hatte ihre Mutter immer gesagt, und vielleicht war es das. Ihre Haut war glatt und ihr Gesicht rund, aber ihre Augen lagen in tiefen Falten. Ihr Haar war noch voll, aber von einem undefinierbaren Mausblond, das langsam zu einem undefinierbaren Mausgrau hinüberwuchs.

Ihre Kleidung – so viel Beige.

Sie erinnerte sich noch an dieses eine Foto aus ihrer Kindheit, tief in den 70ern. Knalliges Orange hatte sie getragen, einen Pullunder mit roten Streifen, eine knallig blaue Latzhose mit gelben Knöpfen. Sie erinnerte sich noch genau an das Bild – aufgenommen bei einem Fotoshooting in dem kleinen Studio in ihrem Heimatdorf. Mit angespannter Haltung, aber mit einem breiten Grinsen, saß sie in diesen bunten Kleidern auf einem hässlichen Schaukelpferd.

Wahrscheinlich war das der bunteste Tag ihres Lebens gewesen. Und dann – irgendwie war die Farbe aus ihren Kleidern entwichen. In der Schule hatte es angefangen. Alles wurde grell in den 80ern, aber sie wollte nicht auffallen. In der Klasse nicht angesprochen werden. Niemandem die Möglichkeit geben, sie anzugreifen…

Beige.

Natürlich wusste sie, wie sie auf andere wirkte. Und manchmal – manchmal, im Urlaub – kaufte sie sich ein buntes Halstuch aus Seide mit großen Blumenmustern. Sie nahm sich vor, es zu Hause, auf der Arbeit, zu tragen. Die Schublade ihres Nachttischs war voll von diesen Tüchern. Alle noch in den kleinen Plastiktütchen, in die sie die Verkäuferinnen auf den Basaren gesteckt hatten. Sie hatte sie nie getragen. Sie konnte die Schublade kaum öffnen, ohne dass sie herausquollen und auf den Boden fielen. Aber Gisela war geschickt – mit Kraft presste sie die Tücher zusammen und drückte die Schublade fest zu. Das war ja leicht, sie musste sie ohnehin nur einmal im Jahr öffnen, wenn ein weiterer Schal hinzukam.

Warum den auf der Arbeit tragen? Auf der Arbeit hätten sich die Leute nach ihr umgeschaut, wenn sie einen getragen hätte. Sie hätten geschmunzelt: “Was ist denn mit der Mertens los?“ Sie würden es nicht fragen, aber sie würden es denken. Wenn sie ihren Namen überhaupt wüssten.

Niemand wusste genau, wie lange Gisela schon dort arbeitete. Jeder wusste, dass sie irgendwie schon immer da war. Und sie selbst musste immer wieder überlegen – zehn, fünfzehn Jahre? Vielleicht zwanzig? Die Kollegen grüßten sie höflich, aber sie luden sie nie zum Mittagessen ein. Wenn sie Urlaub hatte, fiel es niemandem auf. Wenn sie krank war, blieb ihr Schreibtisch unberührt, bis sie wiederkam.

Die Männer?

Es hatte ein paar gegeben, aber keiner war geblieben. Männer hatten sie übersehen oder irgendwann verlassen. Der letzte war Kurt gewesen, ein geschiedener Busfahrer, der einmal zu ihr gesagt hatte: „Gisela, du bist so unkompliziert.“ Und dann war er weg. Zu einer Frau, die weniger unkompliziert war – aber aufregender.

Das Zirpen ihres letzten Wellensittichs holte sie aus ihren Gedanken. Aufgeregt flatterte er in seinem Käfig herum. Gisela hatte einmal mehr als diesen einen Wellensittich gehabt, aber in den letzten Monaten waren alle gestorben. Und Gisela erwartete fast, dass auch Pucki bald wegen Altersschwäche ableben würde. Vielleicht war das wilde Geflatter gerade ein letztes Aufbäumen – vor dem unausweichlichen Tod.

Gisela schüttelte traurig den Kopf und erwartete bereits, dass sie Pucki am Abend als steifes kleines, blaues Knäuel auf dem Boden des Käfigs finden würde. Zu schade war das.

Gisela hatte die Klinke schon in der Hand und wollte ihre Wohnung gerade verlassen. Da sah sie im Augenwinkel ein kurzes Flackern an ihrem Wohnzimmerfenster vorbeizischen. Dann hörte sie einen Schrei. Einen Schrei unten auf der Straße. Gisela ging ins Wohnzimmer und sah durch ihr Fenster hinunter. Aus allen Winkeln kamen Leute auf einen Punkt zugelaufen. Die Straße war geborsten, ein rundes Loch – spinnwebartig gingen Risse über die Straße. Und in der Mitte – Gisela schreckte zurück – ein Körper.

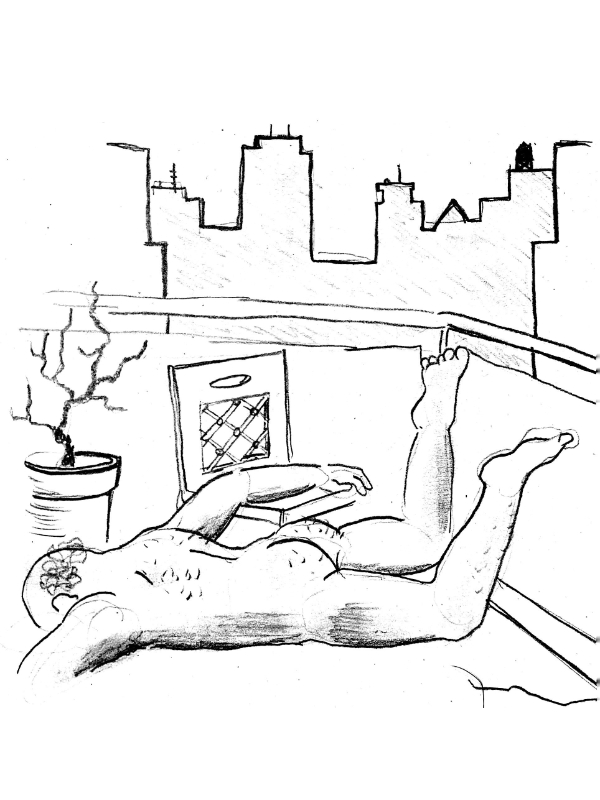

Erschrocken stolperte sie, stieß an ihren Sessel und wollte gerade wieder zum Fenster, sie hörte Rufe auf der Straße – aber soweit kam sie nicht. Denn jetzt sah sie durch ihre Balkontür. Und da lag jemand. Als Erstes sah sie einen kleinen Hintern, gefolgt von fleischigen Rücken, mit rotblonden Haaren an den Seiten. Kurts Rücken – flackerte es durch Giselas Kopf – war auch so behaart gewesen.

Das Gesicht des Mannes war von ihr abgewandt, sie sah nur den fast kahlen Schädel, der von einem Kranz buschiger, rotblonder Haare umstanden war, die bereits grau wurden. So lag dieser Kerl da, zwischen Giselas Balkonstuhl und den vertrockneten Geranien des Vorjahres. Er war nicht tot, da war kein Blut. Einen Moment stand sie so da – dann tippte sie mit der Spitze ihres Fingernagels an die Scheibe.

„Hallo? Sind Sie tot?“ Der Wellensittich flatterte weiter und Gisela nickte. „Ja, ja, ist ja schon gut. Ich schau doch schon nach.“ Eisige Januarluft strömte um ihre Füße, als sie die Tür öffnete. Aus allen Ecken der Stadt hörte sie Rufe und Schreie – Polizeisirenen.nSie tippte mit ihrem Fuß an den Oberschenkel des Mannes – keine Reaktion.

Gisela nickte und drehte sich wieder um. Sie würde ihn da liegen lassen und die Polizei rufen. In diesem Moment hörte sie ein leises Knacken. Sie sah nach unten – ein kleiner Riss bildete sich am Rand des Balkons. Der Riss wurde breiter – es knirschte. Es musste sein Aufschlag gewesen sein — „Hallo, Sie müssten jetzt langsam aufstehen“, sagte sie, während das Knirschen lauter wurde. Sie sah, wie der Balkon sich langsam senkte.

„Himmelherrgott.“ Sie griff nach dem kalten Arm des Mannes und zog ihn zur Tür. Nur langsam – er war schwer. Sie griff nach dem zweiten Arm – der Kopf baumelte reglos zwischen den beiden Armen. Sie stemmte sich mit den Beinen gegen die Balkontür – sie hatte den Mann jetzt bis zu den Schultern in der Wohnung, als der Kopf sich plötzlich hob.

Der Mann blickte mit blauen, verständnislosen Augen auf Gisela –

und der Balkon senkte sich krachend in die Tiefe.

Ende Kapitel 1

Fragen:

Eine Grundemotion für den Mann nach dem Erwachen–

Geschockt (1 Person stimmte dafür)

Erstaunt (15 Personen stimmten dafür)

Ängstlich (1 Person stimmte dafür)

Lachend (10 Personen stimmten dafür)

Verliebt auf den ersten Blick. (25 Personen stimmten dafür)

Woher kommt der Mann?

Von oben (3 Personen stimmten dafür)

Anderer Planet (13 Personen stimmten dafür)

Aus dem Bus (2 Personen stimmten dafür)

Aus der Fulgzeugtoilette (12 Personen stimmten dafür)

Aus dem Saarland (30 Personen stimmten dafür)

Wie muss Gisela dem Mann helfen?

Mit Maggi (17 Personen stimmten dafür)

Ringwurst-Weck (8 Personen stimmten dafür)

Mit einem beigen Bademantel (13 Personen stimmten dafür)

Mit ihren bunten Tüchern (20)

Wer also hören möchte wie Gisela Mertens den nackten Mann, der auf ihrem Balkon gelandet ist mit ihren bunten Tüchern rettet, während er sich sofort in sie verliebt, der muss am 28. Februar um 21 Uhr ins Nachtcafé kommen!

Die erste Nachtcafé-Geschichte aus 2024

Kapitel 1 — Der Bus

1%

553

553

553

Ich weiß bis heute nicht, welcher Kobold mich dazu zwingt, Zahlen in meinem Kopf zu wiederholen – wieder und wieder. Da ist die stetige Panik sie zu vergessen. Ich vertraue meiner Zukunftsversion einfach nicht. Ich glaube stets, sie ist ein bisschen dümmer als ich. Mein Gegenwarts-Ich kann sich die drei Ziffer leicht merken aber ob mein Zukunfts-Ich in drei oder vier Minuten auch noch klug sein wird? Wer weiß! Besser kein Risiko eingehen. Und die Zahl wiederholen.

Immer noch 1%

553

553

553

Das war die Nummer des Busses, den ich in Rülzheim würde nehmen müssen. Nicht falsch einsteigen! Keine Chance, dass ich in Rülzheim noch einmal auf mein Handy schauen können würde – seit Minuten sah ich 1% auf der Anzeige. Jeden Augenblick würde es ausgehen. Dann müsste ich mich wie ein Höhlenmensch im Wirrwarr des ÖPNVs nur auf meine Instinkte und auf mein Wissen verlassen.

553

Ich würde den Bus schon finden. Der kleine Bildschirm im Zug zeigte mir, dass die übernächste Station Rülzheim sei. Ich stand schonmal auf. Witze und Memes ploppten in meinem Kopf auf, von den Deutschen die immer so früh an der Tür standen. Haha – aber mein Handy war fast leer und ich musste den Bus bekommen!

Bellheim – noch nicht meine Station.

Die Doppeltür öffnet sich mit einem Zischen. Neue Passagiere stehen bereit, sie treten instinktiv auf die Seite um mir Platz zu machen. Aber ich will ja gar nicht aussteigen! Eine Schrecksekunde stehen wir so voreinander, ohne Augenkontakt. Ich hab nie Augenkontakt im Zug. Dann klappe ich mich auf und presse meinen Rücken gegen die Plexiglasscheibe neben der Tür. Die neuen Passagiere steigen ein.

Schnell an mir vorbei rauschen: Kinder mit zu großen Schulranzen, alte Leute – sie rauschen an mir vorbei, dann flackert etwas auf, nur kurz. Ein Nacken – hochgebundene Haare, die unter einer karierten Kappe verschwinden, ein winziger Pfefferfleck unter den Babyhaaren im Nacken.

Ich blinzelte und der Moment war vorbei. Ich hab nicht hinterher gesehen, sondern hoch zur Anzeigetafel. Nächster Halt: Rülzheim. Ich hole mein Handy hervor und blicke auf den schwarzen Bildschirm.

553!

Der Zug fährt eine lange Kurve, über einen blinkenden Bahnübergang, dann quietschen die Bremsen.

Rülzheim – meine Station

Ich stell mich auf. Mein Blick geht durch mein Spiegelbild in der Glastür hindurch auf die Wiese am Rand des Bahnhofs. In der Sekunde bevor die Tür sich öffnet, sehe ich ein weiteres Spiegelbild, das verschwommen neben meines tritt, ich sehe noch die karierte Kappe und grüne Augen. Dann wieder ein Zischen und die Türen gleiten auf die Seite. Unser gemeinsames Bild ist verschwunden. Ich schau nicht zur Seite.

Nervös steige ich aus.

553 – ich mache mich bereit auf einem geschäftigen Bahnhof unter zahllosen blinkenden Anzeigetafeln zwischen Schulkindern, Rentnern und Berufspendlern meine Nummer zu suchen. Eilig würde ich zu meinem Bus schreiten müssen. 553. Ich biege um den Zug herum, und schaue – auf einen einsam wartenden Bus!

Nein nein, es ist kein Bus! Das Ding, das da wartet, holt vielleicht Menschen für ein Wohnheim ab oder liefert Pizza aus. Ein Büschen im besten Fall. Ich nähere mich.

553 – die Zahl leuchtet eindeutig in unangenehmem Orange auf mich herab.

Kein Zweifel mehr, das ist mein Bus. Wie könnte es auch anders sein, auf dem Parkplatz des großen Bahnhofs steht nur dieses Ding.

Die Tür öffnet sich und die mittelalte Busfahrerin schaut gelangweilt aus ihrem Fenster während ich vorbeigehe. Ich setze mich und bin ein bisschen stolz, dass ich es ganz ohne Handy in den Bus geschafft habe.

Ich schaue auf meine Knie, weil ich nichts mit mir anzufangen weiß, wenn ich nichts zu lesen habe, keine Musik zu hören keine Videos zu schauen sind. Ich spüre sofort, wie die Nervosität in mir aufsteigt – ich muss einfach dasitzen!

Verdammt, ich hatte nicht geschaut, wie weit Herxheim von Rülzheim weg ist. Wer weiß wie lang ich jetzt hier ohne Ablenkung sitzen muss. Doch dann – ich wusste es noch bevor ich es gesehen habe – jemand hat sich auf den Platz vor mir gesetzt. Einen Moment lang sah ich noch auf meine Knie, dann langsam auf, über dem Kragen einer blauen Jacke war da der Nacken. Die Babyhaare, die hochgebundenen Haare, die sich unter der karierten Kappe versteckten, das Muttermal am Haaransatz.

Der Bus fuhr los, hinaus durchs Dorf, rechts wieder über die Bahnschienen und hinaus auf eine kleine Landstraße. Ein sanfter Hügel zur rechten, flaches Land bis zum Horizont auf der linken Seite. Rüben – ein riesiger Haufen Rüben am Straßenrand – meine Augen fliegen zwischen dem rechten und dem linken Fenster hin und her. Also wollte ich vermeiden geradeaus zu sehen! Das Muttermal, ein Dorf – Herxheim – mein Ziel! Nein oder? Nein, da stand noch mehr – das Schild ist vorbei. Der Bus ist zwar winzig, aber er ist immer noch zu breit für die schmale Dorfstraße mit den geparkten Autos. Langsam, zäh von Lücke zu Lücke, arbeitet sich die mittelalte Busfahrerin voran durch das Dorf, das irgendwie was mit Herxheim heißt, aber auch irgendwie was anderes.

Warum ist mein Handy aus? Wieder Landstraße. Links und rechts jetzt Gewächshäuser aus müden Folien, die im lauen Wind wackeln. Eine Tankstelle ohne Dach – ein aufregend aussehender ALDI im Hintergrund, dann wieder eine viel zu enge Dorfstraße.

Wieder Kampf um jeden Meter, den wir vorankommen.

Die karierte Kappe lehnt jetzt an der Fensterscheibe. Ein Teil von mir malt sich, ohne dass ich es will, aus, wie die grünen Augen auf das vorbeiziehende Dorf (oder Städtchen?) schauen. Nicht wichtig. Länger als ich es gewollt hatte, sehe ich hin.

Dann hält der Bus.

Kapitel 2 — Der Geldautomat

Schokoküsse.

Ich sehe eine Kirche. Das wird das Ortszentrum sein. Ich schaue auf mein Handy – ich sehe nur den schwarzen Bildschirm. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kirche, Ortszentrum – na, das wird schon passen, wie weit kann es schon sein? Ich sehe im Augenwinkel, wie die karierte Mütze aufsteht.

Und ich sehe ihre grünen Augen, wieder nur für einen Wimpernschlag. Zwei Schritte – sie geht an mir vorbei. Mit einem leisen Zischen öffnet sich die Tür, sie steigt aus. Ich stehe jetzt erst auf.

Eine Kirche, ein Parkplatz – die Frau mit der karierten Mütze geht zielstrebig in Richtung der Kirche, einen kleinen Hügel hinauf. Ihren grünen Rucksack trägt sie in der Hand. Ich folge ihr und hoffe, dass sie bald abbiegt. Ich komme mir langsam vor wie ein kleiner Creep.

Ich gehe extra etwas langsamer, sie soll ja nicht denken, dass ich sie verfolge.

Sie wechselt die Straßenseite, sie setzt sich in eine Eisdiele unter Bäumen neben einem eigenartigen Brunnen, gegenüber von einem großen Gebäude mit Sandsteinsäulen. Nicht einmal kurz sehe ich hin, sie setzt sich, sie schaut in meine Richtung – ich drehe mich schnell weg.

Ich gehe weiter, ich habe ein Ziel.

Schokokussfabrik.

Das Wort schwingt in meinem Kopf. Ich male mir bunte Fliesen aus und Messingrohre, ich sehe Räder, die sich freudig drehen, und schrill pfeifende Maschinen. Ich sehe Förderbänder mit Schokoküssen durch bunte Hallen fahren. Ich sehe Angestellte mit rüschenbesetzten Schürzen und hohen, gestärkten Kochmützen an den Schokoküssen arbeiten – all das untermalt von sanfter Musik.

Ich biege um die Ecke und sehe das große, industrieromantische Fenster.

Schokokussfabrik. Ich öffne die Tür – gleich werde ich eintauchen in eine Welt voller … ein leerer Raum. Das ist nur ein schnöder, leerer Raum. Da stehen zwei Verkaufstische mit Kassen darauf. Kein Mensch. Ich gehe wieder vor die Tür, ich schaue auf die Öffnungszeiten, es ist geöffnet. Ich gehe wieder rein – ein sozial kompetenterer Mensch hätte jetzt vielleicht gerufen, das weiß ich. Hätte sich irgendwie bemerkbar gemacht. Ich stehe einfach nur so herum.

Ich schaue um eine Ecke in ein Lager, ich grinse.

Paletten voller Kartons. Ich stehe zwischen den unterschiedlichen Geschmäckern. Aber ich weiß, ich soll die Standardschokoküsse mitnehmen. Immer noch ist keiner da. Unschlüssig stehe ich vor der Palette. Soll man sie sich einfach so nehmen? Warum gibt es hier nicht eine Klingel? Warum hängt hier nicht ein Schild, das einem sagt, was man zu tun hat?

Ich stehe da wie jemand, der gerade kurz davor ist, eine Straftat zu begehen. Atme aus und greife nach der Schachtel.

„Kann ich Ihnen helfen?“

Mein Gehirn feuert, während ich mich umdrehe. Die Stimme wirkte freundlich, aber – wer weiß. Ein sehr junger Mann sieht mich freundlich an. Ich bin enttäuscht. Keine Kochmütze, keine Schürze mit Rüschen, kein einziger Oompa Loompa um ihn herum. Der junge Verkäufer steht da vor seinem Büro in einem gewöhnlichen T‑Shirt und ich fühle mich um meine Schokokussfabrikfantasie betrogen. Ich habe ja nicht erwartet, dass er mir mit Zylinder und Stock gegenübersteht, aber wenigstens eine ältere Dame mit Lachfalten, das hätte schon sein dürfen.

„Einmal 25 ohne alles?“

Ich nicke und halte ihm meine Karte entgegen.

„Beep“ – Vorgang leider nicht möglich.

Für Menschen, die ihr Leben besser im Griff haben als ich, ist das kein Problem.

Vorgang leider nicht möglich.

Sie haben eine Übersicht über ihre Kontostände und ihre Ausgaben. Für mich bricht jedes Mal eine Welt zusammen: Oh je – ich bin pleite, irgendwie bin ich pleite und habe es gar nicht gewusst. Vermutlich wartet der Zoll vor meinem Haus – oder der Gerichtsvollzieher. Ein Leben in bitterer Armut flackert vor meinem inneren Auge.

„Ach Mist. Das Lesegerät geht schon wieder nicht. Das Problem haben wir gerade ständig.“

Hoffnung. Es lag nicht an mir.

„Können Sie es bar zahlen?“

„Nein. Gibt es hier eine Bank? Dann bin ich gleich wieder da.“

Handylos, potenziell pleite und immer noch ohne Schokoküsse, bin ich jetzt wieder auf dem Weg zu den Sandsteinsäulen zu der Bank gegenüber dem Brunnen. Auf dem Weg sehe ich noch einen jungen Mann gerade in einer Volksbank verschwinden, er fällt mir nur deswegen auf, weil er die gleiche karierte Mütze trägt wie die junge Frau. Ich sehe den Brunnen mit den Einhörnern. Mein Blick geht rüber zu dem schattigen Eiscafé unter den Bäumen. Da sitzt sie und – sie schaut zu mir hinüber. Ich sehe noch ein kleines Kopfschütteln und frage mich, was das soll. Dann schiebt sich ein Bus zwischen uns.

Ich drehe mich um und öffne die Tür zur Sparkasse, ich wundere mich noch, da steht ein Kerl mit einer grün-gelb karierten Mütze.

Langsam ist das unheimlich – oder vielleicht nur ein Modetrend, den ich wieder nicht mitbekommen habe. Er ist in sein Handy vertieft und grüßt mich nicht.

Ich bin drin, gehe zum Geldautomaten. Etwas in meinem Augenwinkel fordert meine Aufmerksamkeit. Hinter einem der Mülleimer in der Ecke sehe ich grünen Stoff. Stoff, den ich kenne – der Rucksack der Frau mit der karierten Kappe. Ich muss grinsen, sie wird sich freuen, wenn ich ihn ihr schnell rüberbringe ins Eiscafé, vielleicht sucht sie ihn schon. Ich wundere mich noch, dass er so schwer ist.

„Ist da jemand drin?“ höre ich plötzlich eine Frauenstimme vor der Bank. „Du solltest doch achtgeben.“

„Ich glaube nicht, dass da jemand drin ist. Jetzt ist eh zu spät.“, murmelt ein Kerl.

Plötzlich höre ich eine blecherne Ansage, die durch die Straßen hallt wie von uralten Lautsprechern: „3“

Wieder die Stimme der Frau: „Du glaubst? Bist du eigentlich total bescheuert?“

„Mach schon, Sandy!“, der Kerl wird nervös.

„1“

„Bin dabei.“ Die Tür öffnet sich. Die Frau steht da im Eingang, ihre grünen Augen sind auch unter dem Schild ihrer karierten Kappe noch zu sehen. Sandy! Sie sieht mich entgeistert an. Dann geht ihr Blick auf die Tasche in meiner Hand. Ihre Nasenspitze wird weiß. In ihrer Hand eine kleine Fernbedienung mit einem großen roten Knopf.

„Sag mal, was machst du denn da?“

„0“

„Los, Sandy.“ höre ich die Stimme des Mannes von draußen.

Dann ein Schlag, dumpf, von außen. Nein, kein Schlag, ein Donner? Nein, es war eine Explosion. Sie kam von unten, auf der anderen Seite an der Kreuzung. Die Volksbank! Der Mann mit der karierten Kappe!

Sandy mit der karierten Kappe.

Sandy mit dem Auslöser in der Hand.

Mir wird klar, was ich in der Hand habe. Ich schaue hinab, in meiner zitternden Hand halte ich Sandys …

„Sandy, was ist da los? Warum höre ich nichts?“

„Nur ein technisches Problem.“

„Renn weg. Sie kommen.“

Kapitel 3 — Das Deltamännchen

„Hören Sie niemals auf zu atmen, das ist der erste Schritt.“ Ich höre die Stimme meiner Therapeutin in meinem Kopf und versuche, mich an ihren Rat zu halten. Sandy zieht mich am Kragen in Richtung des Ausgangs, meine Füße folgen, ohne dass ich ihnen Befehle gebe.

„Wieso bist du, Hohlkopf, in die Bank gegangen?“, meckert Sandy, während wir zwischen den Sandsteinsäulen hindurchrennen. Die Straße füllt sich bereits mit Schaulustigen.

„Also, erst dachte ich, dass der Gerichtsvollzieher vor meiner Tür steht, aber dann … mein Handy ist aus und … und es gab keine Oompa-Loompas in der Schaumkussfabrik!“

„Was?“ Sandy schaut mich verwirrt an und drückt mich dann gegen eine der Säulen. „Vorsicht.“ Ein grün-gelb karierter Bus brettert an uns vorbei. Aus den Lautsprechern tönen blecherne Parolen, die ich nicht verstehe. Blut rauscht in meinen Ohren, mir wird schwindelig. Ich fühle noch Sandys Hand, aber ich sehe sie kaum noch hinter einem schwarzen Schleier.

„Und was machen wir, wenn Atmen nicht mehr reicht?“, dröhnt die Stimme meiner Therapeutin streng in meinem Kopf. Sandy drückt mich nach unten, und wir verstecken uns hinter einem Gebüsch. Ich zittere. „Was machen wir, wenn Atmen nicht mehr reicht? Wenn die Anfälle zu schlimm werden?“

Ich liege zitternd auf dem Boden und höre Menschen auf der Hauptstraße schreien. Sandy schüttelt mich.

„Wir zoomen raus.“

„Was redest’n du da?“, Sandys Stimme scheint weit weg zu sein.

„Ganz richtig“, höre ich zufrieden die Stimme der Therapeutin. „Wir zoomen raus. Wir verschaffen uns Übersicht, und aus der Übersicht heraus ist alles gar nicht so schlimm. Wir sind am Ende alle nur Affen, nur Tiere.“

Ich zoome raus, das kann ich – ich bin nicht mehr im schwarzen Loch. Ich sehe mich, ich liege zitternd auf dem Boden, Sandy neben mir, sie hält mich. Chaos auf der Straße. Weitere grün karierte Mützen strömen aus dem Bus. Sandy versucht, mich wegzuziehen, aber ich reagiere nicht, ich bin nutzlos.

„Wir sind am Ende alle Affen, nur Tiere“, beruhige ich mich. Ich entspanne mich. Wir sind nur Tiere, so ist es, so muss ich es sehen, so geht es nur, Übersicht zu bewahren:

Das Männchen, das eben noch zitternd auf dem Boden lag, rappelt sich auf. Das Weibchen mit der karierten Mütze zieht unser Männchen nach oben. An seinem unterwürfigen Verhalten dem Weibchen gegenüber sehen wir leicht, dass es sich um ein Betamännchen handelt.

Das Männchen, das eben noch zitternd auf dem Boden lag, rappelt sich auf. Das Weibchen mit der karierten Mütze zieht unser Männchen nach oben. An seinem unterwürfigen Verhalten dem Weibchen gegenüber sehen wir leicht, dass es sich um ein Betamännchen handelt.

„Ich bin kein Beta!“, ruft das Männchen in die Luft, während es von dem Weibchen über die Straße gezogen wird, wie ein verweichlichtes Deltamännchen.

„Was bist du nicht?“, brüllt das Weibchen.

„Mann, das ist ja noch viel schlimmer.“

„Was denn?“, schreit das Weibchen dem verweichlichten Deltamännchen zu.

„Die Tierdoku in meinem Kopf sagt, ich wäre ein Delta – nicht so wichtig.“ Das Männchen versucht, seine Paarungsfähigkeit dem Weibchen gegenüber zu beweisen, indem es so tut, als würde gerade keine Tierdokumentation in seinem Kopf ablaufen, die alles dokumentiert, was er sagt.

„Ich will mich gar nicht paaren“, schreit das Männchen verzweifelt.

„Dann sind wir ja einer Meinung. Komm, hier verstecken wir uns“, erwidert das Weibchen, und gemeinsam rennen sie auf einen besonderen Bau des Habitats zu. Der Homo sapiens verbringt oft Jahre und riesige Mengen an Ressourcen, um solche Bauten zu errichten, nur um dann regelmäßig darin zu sitzen und geduldig in einer Gruppe zu schweigen oder monotone Laute von sich zu geben. Von außen wirken sie wie prächtige Steinhöhlen, in denen man Glanz und Protz erwartet, doch drinnen findet man oft harte Holzbänke – eine merkwürdige Wahl für ein Tier, das bequemere Sitzgelegenheiten erfunden hat.

„Du willst dich in der Kirche verstecken?“

„Ja. Sei jetzt ruhig.“

„Wo ist Sandy? Warum hat es hier nicht geklappt?“, ruft ein beeindruckendes Männchen auf der anderen Straßenseite neben dem Bus. Seine Größe, der angenehme tiefe Bariton seiner Stimme und die breiten Schultern machen ihn trotz einer grün-gelb karierten Mütze zum natürlichen Alphamännchen des kleinen Rudels, das sich gerade um ihn herum bildet.

„Sie ist total durchgedreht. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist.“

Das Alphamännchen verengt seine Augen und kreuzt die Arme, um Überlegenheit und Nachdenken zu zeigen.

„Sucht sie“, befiehlt er seiner Gruppe, indem er mit seinem ausgeprägten Kinn nickt, und sie strömen auseinander, um eine Spur aufzunehmen.

Das Betamännchen und das Weibchen haben den Bau erreicht. Das Weibchen öffnet die Tür.

„Mann, du hast mir das alles echt versaut“, sagt das Weibchen und wirft sich auf eine der unbequemen Sitzgelegenheiten in diesem Raum des gemeinsamen Schweigens. Es atmet lange aus, seine Körperhaltung deutet auf Müdigkeit hin.

„Es tut mir leid“, stammelt das Betamännchen, das immer noch am Eingang steht, unfähig zu entscheiden, ob es sich zu dem Weibchen setzen soll oder auf eine der anderen Sitzgelegenheiten, die immer noch zu Hunderten in diesem Raum stehen – als Erinnerung daran, dass es einmal Zeiten gab, in denen sich mehr Individuen der Gemeinschaft zum gemeinsamen Murmeln und Schweigen trafen. „Was … was habe ich dir denn versaut?“

„Naja, heute ist der Tag, der Tag, an dem sich alles ändern sollte.“ Das Weibchen schaut mitleidig auf das Deltamännchen. „Was ist denn ein Deltamännchen?“

„Naja, Alphas sind die Anführer, Betas sind die Mitläufer, Gammas sind so für sich, und dann gibt es noch Deltas, die werden gejagt.“

Das Weibchen schaut das Deltamännchen einen Moment an. „Und du glaubst, du bist ein–“ Sie stockt und schaut zur Tür. „Versteck dich.“ Damit wirft sie sich zwischen die unbequemen Sitzgelegenheiten, und das Betamännchen macht einen Sprung zu ihr. Die Tür des Baus öffnet sich, und ein drahtiges Betamännchen schleicht hinein. Seine schmalen Augen blicken in den großen Raum. Seine Lefzen sind nach oben gezogen, seine Körperhaltung signalisiert Angriffslust.

„Oh, Sandy!“, ruft er, und es hallt von den Wänden des Baus wider. „Sag mal, Sandy, bist du hier?“ Lauernd streift der Jäger durch den Raum. Seine Beute, das Deltamännchen und das Weibchen, schieben sich geduckt über den Steinboden durch die Reihen.

„Hast du kalte Füße bekommen, Sandy? Willst jetzt wohl aussteigen, was?“ Der Jäger nutzt hier sein Wissen über seine Beute, um diese dazu zu bewegen, ihre Deckung zu verlassen. Er ist jetzt an einem Ende des Baus, dort, wo beim gemeinsamen Schweigen immer ein ganz besonderes Exemplar der Gattung steht und lauter murmelt als alle anderen.

„Er ist beim Altar. Was machen wir?“, flüstert das Deltamännchen.

„Schnell, hier rein.“ Das Weibchen zieht das Deltamännchen hinter sich her, öffnet eine Tür und schiebt es in einen braunen Kasten. Es ist ein ganz besonderer brauner Kasten im Habitat des Homo sapiens, ein Kasten für das Flüstern für Fortgeschrittene. Er sieht aus, als hätte man eine winzige Telefonzelle aus dem 19. Jahrhundert in der Ecke vergessen – er ist abgedunkelt und so schmal, als wolle man den Besucher gleich darauf vorbereiten, dass hier nichts Angenehmes passieren wird. Dennoch tritt der gemeine Homo sapiens bereitwillig ein, als wäre es ein Privileg, sich in eine Holzkammer zu quetschen, die etwa so viel Beinfreiheit bietet wie ein Flug in der Holzklasse.

Das Deltamännchen drückt sich in eine Ecke des Kastens und versucht, keinen Körperkontakt zum Weibchen aufzubauen. Das Weibchen schaut durch das kleine Fenster des Flüsterkastens hinaus.

Das Deltamännchen lehnt sich an das kleine Bänkchen der Flüsterkammer.

„Er geht zur Tür. Warte … warte … er geht wieder“, flüstert das Weibchen und zeigt Anzeichen von Entspannung. Das Deltamännchen setzt sich auf das kleine Bänkchen und – es knarzt. Verdutzt schaut das Deltamännchen zum Weibchen. Dann hören sie den Jäger: „Wusst ich’s doch, dass du da bist!“, schreit der Jäger und springt schnell über die unbequemen Sitzgelegenheiten in Richtung der Flüsterkammer.

„Mach dich bereit!“, schreit das Weibchen, stößt die Tür der Flüsterkammer auf und das Betamännchen sieht die Fratze des Jägers auf sich zustürmen.

Kapitel 4 — Das Theater

Das gemeine Opossum ist ein Meister der Täuschung. Bei Bedrohung stellt es sich toter als die Karriere eines Reality-TV-Stars nach Staffel zwei. Seine Strategie? Einfach flach hinlegen, den Mund leicht öffnen und darauf hoffen, dass der Fressfeind den Appetit verliert. Eine geniale Taktik, die auf Instinkt, Schauspielkunst und einer Prise Faulheit basiert. Totstellen, die Welt ausblenden – das ist der ultimative Akt der Unterwerfung eines scheinbar rückgratlosen Wesens.

Unser Deltamännchen hat in dieser großen Stresssituation eine ganz ähnliche Strategie. Während der Jäger auf ihn zustürmt, wirft es sich auf den Boden der Kiste und hört den hageren Körper des Betamännchens gegen die Wände der Box krachen.

„Verdammte Scheiße, was soll das denn?“, schreit das Weibchen Sandy das Betamännchen an, das sich gerade aufrappelt. „Du bist mittlerweile genauso irre wie Thorhardt!“

„Wie wer?“, stammelt das Deltamännchen. „Thorhardt! Du hast ihn vorhin gesehen. Er ist ihr – er ist unser Anführer.“

„Thorhardt…“ Der Name hallt in den Gedanken des Deltamännchens wider. Der männlichste Name, den man sich nur vorstellen kann. Klingt wie jemand, der Holz mit bloßen Händen spaltet, Bier aus einem Felsbrocken zapft und seine Steuererklärung auf einem Amboss schreibt. Thorhardt!

„Oh, Sandy“, das Betamännchen lauert in den Tiefen der Kiste und schaut mit gebeugtem Kopf hinaus zum Weibchen, seine Augen funkeln, „tu nicht so, als ob du besser bist. Das hier war doch dein Vorschlag.“

„Das war dein Vorschlag?“, fragt das Deltamännchen enttäuscht das Weibchen. „Ja, vielleicht. Ich hab ja nicht wissen können… Ich wusste nicht, dass Thorhardt so weit gehen würde.“

„Du und Thorhardt, seid ihr…“, das schwächelnde Deltamännchen kann den Satz nicht beenden. Zu sehr hat es sich schon in die Träume einer gemeinsamen Paarung mit dem Weibchen gesteigert, als dass die Nachricht von einem sehr viel begehrenswerteren männlichen Exemplar ihn nicht schmerzhaft treffen könnte.

„Ja. Ja, sind wir. Thorhardt und ich.“ „Genug jetzt mit diesem Gelaber“, keift das Betamännchen in der Dunkelheit der Kiste. „Ihr kommt jetzt mit.“ Es greift in seine Tasche und zieht etwas hervor, das den Homo sapiens von allen anderen Spezies unterscheidet – sein Einfallsreichtum und der stetige Wunsch, neue Dinge zu entwickeln, um das Leben seiner Artgenossen zu verkürzen. Hunderttausend Jahre Evolution haben zu gegenüberliegenden Daumen und beweglichen Zeigefingern geführt. Der gemeine Homo-sapiens-Mann hat die Form seiner vorderen Extremitäten genau betrachtet und eine Waffe entwickelt, die nicht nur perfekt in seine Hände passt, sondern auch die bequeme Möglichkeit bietet, Gewalt zu maximieren und dabei die eigene Fitness minimal zu beanspruchen. Das Konzept? Eine Miniatur-Kanone, die das Prinzip „Puff und Peng“ in eine Art tragbare Philosophie verwandelt.

„Shit, er hat ’ne Pistole“, stammelt das Deltamännchen.

„Richtig gesehen! Und ihr zwei kommt jetzt mit. Thorhardt hat seine Basis aufgeschlagen und bereitet gerade Stufe zwei vor.“

Das Weibchen und das Deltamännchen heben die Arme – ein Zeichen ihrer Unterwerfung unter die Macht des Puff-und-Peng-Stabs. „Sag doch einfach Pistole“, murmelt das Deltamännchen.

„Was?“, fragt das Betamännchen und macht einen schnellen Schritt auf ihn zu.

„Lass ihn, er hat ’ne Tierdoku im Kopf“, versucht das Weibchen ihn zu beruhigen. „Hä?“ „Frag einfach nicht.“

„Na egal, ihr kommt jetzt mit – und kein Rumgehampel mehr!“ „Nein, das glaub ich nicht“, erwidert das Weibchen. „Was denkst du, warum ich hierher geflohen bin? Ich bin nicht die, die Angst haben muss. „Was ist das jetzt für ein Spiel? Wo sind wir hier?“

„Ihr seid in meiner Kirche“, dröhnt plötzlich eine tiefe, volle Stimme durch die weite Halle.

„Ihr seid in meiner Kirche“, dröhnt plötzlich eine tiefe, volle Stimme durch die weite Halle.

Das Weibchen, das Deltamännchen und das hagere Männchen mit dem Puff-und-Peng-Stab drehen sich um – und da steht er. Die imposanteste Erscheinung seit der Teilung des Roten Meeres. Eine lebendige Legende, ein wandelndes Kreuz aus testosterongeladener Präsenz und unerschütterlichem Glauben.

Jeder Schritt hallt durch das heilige Gemäuer, als würde er die Architektur selbst daran erinnern, wer hier das Sagen hat. Der schwarze Talar sitzt perfekt – keine Falten, kein Makel, als hätte ihn Gott selbst gebügelt. Die Stola hängt um seinen breiten Nacken wie ein Kriegerumhang, und das Kollar schimmert im Licht der Kerzen, als wäre es aus reinem Stahl gefertigt. Ein Männchen wie ein Wolf: einsam, mächtig, angsteinflößend. Das Gammamännchen.

„Was bisten du en Pfarrer?“

„Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, mein Sohn. Du bereust deine Sünden, legst diesen erbärmlichen Abklatsch einer Waffe beiseite, und dann reden wir darüber, was ihr mit meiner hübschen Gemeinde angestellt habt, oder –“ Das Gammamännchen wartet einen Augenblick, führt den Satz aber nicht weiter aus.

Das Betamännchen wird nervös. „Was denn? Was denn nun? Was ist, wenn ich es nicht mache?“

„Matthäus, Kapitel 5, Vers 39.“

„Was?“

„Und wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt – dann trifft er dich vermutlich auch auf der linken.“

„Aber das Zitat geht doch –“ Das Betamännchen kommt nicht dazu, den Satz zu beenden, bevor die Pranke des Gammas zuschlägt. Zweimal, schnell, und das Betamännchen fällt rücklings in die Kiste.

„Nimm seine Waffe, Sandy“, murmelt das Gammamännchen. „Dann lasst uns gehen.“

„Sie sind ein Pfarrer?“, fragt das Deltamännchen kleinlaut. „Nur ein guter Hirte.“

„Wohin— wohin gehen wir jetzt?“

„Zu Thorhardt.“ Damit öffnet das Gammamännchen die Tür des Steinbaus und tritt hinaus. Gemeinsam treten sie auf die Hauptstraße. Die Hitze der Brände schlägt ihnen entgegen, als sie das umkämpfte Herxheim sehen. Glimmende Geldscheine wirbeln durch die Luft, und ein trockener Wüstenbusch rollt einsam über die Straße.

„Warum rollt da ein Busch? Wir sind in der Pfalz, nicht in der Wüste.“

„Es muss immer einen Busch geben“, sagt das Gammamännchen ruhig und beginnt, die Straße entlangzulaufen. Das Deltamännchen und das Weibchen folgen ihm. Vorbei an dem Haus mit den Steinsäulen und der gesprengten Sparkasse, vorbei am Brunnen. Dort, vor ihnen, versperren mehrere Busse die Straße, aufgereiht wie Barrikaden. Auf den Dächern stehen Männchen und Weibchen mit grimmigen Blicken und grün-gelb karierten Mützen, die lauernd auf die Herannahenden blicken. Dahinter arbeiten weitere Mützen eifrig wie Ameisen. Große Kabel werden verlegt, zusammengeschlossen, verbunden, aus allen Richtungen, sie münden in eine Reihe kleiner Fenster über einer Hofeinfahrt. Elektrizität knistern, es wird geschweißt und gebohrt.

„Sie haben also schon begonnen.“, flüstert das Weibchen und das Deltamännchen sieht ihren erschrockenen Blick.„Was meinst du?“ „Siehst du, was sie da machen? Die Geldautomaten waren nur die Ablenkung. Das dort – das ist Stufe 2.

“Das Deltamännchen sieht die Kabel, die aus allen Richtungen in dieses eine Gebäude führen. „Wo führen die Kabel hin?“

„Natürlich“, das Gammamännchen nickt, „sie mussten das Theater benutzen.“

„Das ist das Theater?“ Bei diesem Bau handelt es sich um einen ganz besonderen Ort innerhalb des Biotops des Homo sapiens. Es ist ein Ort der gemeinsamen fröhlichen Wahnvorstellungen und des gegenseitigen Belügens.

Die ersten Lügen beginnen zumeist damit, dass die Natur des Homo sapiens dergestalt ist, dass in jeder Partnerschaft die zwei Individuen eingehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur eines der beiden Interesse an dieser Form der Wahnvorstellung hat. Für das bemitleidenswerte zweite Exemplar der Partnerschaft, das alle paar Wochen von seinem Partner an diesen Ort gezogen wird, ist und bleibt es der Raum des freundlichen Ausharrens.

Und dann sind da die Exemplare, die fürs Lügen bezahlt werden – und sogar beklatscht: die sogenannten Schauspieler. Während andere Mitglieder der Spezies gelegentlich den Spaß an der Sache der gegenseitigen Wahnvorstellungen erkennen, sehen Schauspieler ihre Teilnahme als heilige Mission, die Menschheit mit großen Gesten, brüllender Stimme und bedeutungsschweren Pausen zu retten. Diese faszinierenden Kreaturen leben in einer Realität, die gänzlich von der Vorstellung durchdrungen ist, dass das Publikum wirklich glaubt, sie seien der dänische Prinz, ein französischer Offizier oder – im schlimmsten Fall – ein sprechender Baum.

Das Deltamännchen wird aus seinen Gedanken gerissen, als ein Bus beiseitegeschoben wird und den Blick freigibt auf Thorhardt, das Alphamännchen. Mit verschränkten Armen steht er da, lächelnd, umgeben von den anderen Mitgliedern seiner Herde.

„Sandy. Du bist wieder da. Sehr gut, wir sind gleich fertig, dann kann Stufe 2 beginnen.“

„Das ist er, oder? Das ist dein–“, flüstert das Deltamännchen, während die drei auf das Theater zulaufen. „Ja“, sagt das Weibchen ernst, „Thorhardt ist mein Schwippschwager.“

„Dein– dann, dann seid ihr zwei nicht?“

„Was?“

„Ihr seid nicht – ihr paart euch nicht?“

„Was – äh, nein. Du bist echt manchmal ein kleiner Freak“, sagt das Weibchen und schüttelt den Kopf. Das Deltamännchen sieht aber ein kleines Lächeln auf ihrem Gesicht. „Ja, bin ich vielleicht.“ Nur irgendwie schafft es das Deltamännchen, ebenfalls ein wenig zu grinsen, bei dem Gedanken, dass er nur der Schwippschwager ist. Während die drei dem Alphamännchen durch einen Torbogen in das Innere des Theaters folgen.

„Was kommt jetzt?“, fragt das Deltamännchen zaghaft das Gammamännchen neben sich.

„Ora et labora – jetzt kommt der Teil mit labora.“

Kapitel 5 — Das Einhorn

„Sandy,“ Thorhardt schmunzelte breit, ganz so, als hätte er gerade einen besonders cleveren Gedanken, „ich habe immer geahnt, dass du uns verraten würdest.“ Seine Augen verengten sich. „Hochwürden,“ flüsterte er fast ehrfürchtig. Dann fiel sein Blick auf das Deltamännchen. „Und du bist also der Unruhestifter.“

„Was bin ich?“ stammelte das Deltamännchen.

„Du hast meine Sandy vom rechten Weg abgebracht. Dabei stehen wir so kurz davor, Sandy. Die Einhörner sind fast so weit.“

„Was ist so weit?“

„Das willst du nicht wirklich durchziehen, Thorhardt, oder? Die Einhörner könnten gefährlich werden. Du weißt nicht—“

„Du hast unsere Bewegung nie verstanden. Es geht darum, den Menschen ihre Würde zurückzugeben! Kommt schon, der Virilitätsresonator ist bereit.“ Mit dieser epochalen Ansage machte er auf dem Absatz kehrt und stolzierte in den Hof hinaus. „Folgt mir in den Theatersaal!“

Doch das Deltamännchen blieb unter einem kleinen roten Schild stehen und starrte darauf. „Chawwerusch Theatersaal. Aber ich glaube, hier ist der Eingang.“

„Was?“ Thorhardt blieb stehen und drehte sich langsam um.

„Naja,“ begann das Deltamännchen zaghaft, „ich glaube, das hier ist der Eingang zum Saal. Steht ja auf dem Schild.“

„Ja, aber ich benutze eben den Eingang durch den Hof. Den haben wir schon immer benutzt.“

„Ja, aber irgendjemand hat sich doch bestimmt etwas dabei gedacht, dass das hier der Haupteingang ist,“ entgegnete das Deltamännchen, fast schon schulmeisterlich.

„Da hat er recht Boss,“ murmelte ein Anhänger aus der zweiten Reihe, der bis dahin klug geschwiegen hatte.

„Was?!“ Thorhardt funkelte ihn an.

„Naja, früher bin ich auch immer die Treppe im Hof hoch, aber—“

„Ja, aber vielleicht hat sich das jetzt geändert, Boss,“ mischte sich ein anderer ein. „Vielleicht gibt’s den neuen Weg wegen der Sicherheit.“

Thorhardt schnaufte und warf die Hände in die Luft. „Sicherheit! Verweichlichung nenne ich das!“ Er stapfte Richtung Haupteingang, seine Schritte schwer vor theatralischer Empörung. „Das ist genau das Problem mit euch Weltverbesserern! Alles muss immer sicher sein. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit! Als ob das Leben keine Risiken mehr haben dürfte!“

Seine Stimme bekam plötzlich einen leicht zittrigen Unterton, als sich seine Worte zu einem Crescendo steigerten. Ein Gedanke flatterte durch das Hirn des Deltamännchens: Wie erbärmlich ist dieser Typ? Als sie den Theatersaal betraten, fielen dem Deltamännchen die Kabel auf, die durch die Fenster zu großen Maschinen liefen, die überall im Saal surrten und blinkten.

„Sicherheit. Habt ihr gehört, dass sie jetzt die Sandbahn betonieren wollen?“ Thorhardts Stimme überschlug sich fast vor Abscheu. „Ja, unsere heilige Bahn! Nur weil da Menschen sterben, machen sie daraus eine stinknormale Rennbahn! Das ist doch kein Fortschritt – das ist eine Beleidigung! Eine Beleidigung für unser Erbe. Das ist nicht mehr meine Bahn!“

„Aber… wenn doch Menschen sterben?“ warf Sandy ein.

„Das ist der Preis der Freiheit!“ donnerte Thorhardt, und seine Brust schwoll vor Stolz. „Wo wären wir, wenn wir immer nur auf die Schwächsten Rücksicht nehmen würden?“ Die anderen grün-gelb-karierten Mützen versammelten sich jetzt um Thorhardt in der Mitte des Raums, hinter einer Maschine, die das Deltamännchen für den „Virilitätsresonator“ hielt.

„Hört mich an, Brüder! Herxheim war einst eine Bastion der Stärke, ein Dorf, in dem Männer noch Männer waren – mutig, unerschütterlich und vor allem: bronzen in ihrer Seele! Doch was sind wir heute? Eine Ansammlung von Zweiflern, die sich vor Gefühlen verstecken und Kompromisse eingehen! Aber nicht länger! Gemeinsam werden wir heute ein neues Zeitalter beginnen, das Zeitalter der Einhörner. Die Menschen werden wieder Angst vor uns bekommen! Unsere Bronzeeinhörner, diese majestätischen Kreaturen, sind das Symbol unserer wahren Natur! Sie stehen für alles, was wir verloren haben: Stärke, Ehre und die unnachgiebige Kraft der Männlichkeit!“

Das Deltamännchen prustete auf. „Einhörner? Die Bronzeeinhörner sind das Symbol eurer Männlichkeit?“

„Ja, sind sie!“, schreit Thorhardt. „Wesen, denen die Waffe direkt aus der Stirn wächst! Und heute Nacht, hier im Herzen von Herxheim, im Tanzsaal, wo die Energie von Generationen wilder Männer brodelt, werde ich sie zum Leben erwecken!“ Er schreit laut auf und drückt mit beiden Händen den Schalter des „Virilitätsresonators“. Die Maschine surrt auf, Funken schlagen durch die Luft. Die Wände beginnen zu wackeln.

„Wenn die Einhörner erwachen, werden sie die Männer von Herxheim inspirieren, uns zeigen, wie man wieder stolz, mutig und unbezwingbar ist! Kein Schwanken, kein Weichwerden – nur rohe, unaufhaltsame Männlichkeit, die das Dorf aus seiner Verweichlichung reißt! Die Einhörner werden nicht nur leben – sie werden Herxheim retten!“

„Thorhardt, das ist zu viel, du musst aufhören!“, ruft Sandy über das Rauschen der Maschine. In der Ferne hört das Deltamännchen ein tiefes, bronzenes Wiehern. Aber es klingt nicht wie das eines kleinen Pferdes – es ist das Wiehern eines Titans. „Sie werden zu groß.“

„Hört ihr sie?! Sie sind da! Die Einhörner, sie leben! Schnell, folgt mir!“

Thorhardt rennt aufgeregt wie ein kleines Kind aus dem Saal, die Treppe hinunter und auf die Straße. Das Deltamännchen wird von einem der Anhänger ebenfalls mitgezogen, bleibt jedoch abrupt stehen, wie angewurzelt. Vor ihm: zwei haushohe Bronzeeinhörner, die aussehen, als hätten sie den lokalen Fitnessclub zerstört und ihn anschließend gefressen. Ihre Hufe, groß wie Traktorreifen, reißen Risse in den Asphalt, während aus ihren glühenden Nüstern dampfender Atem aufsteigt. Sie reißen sich gerade die Kabel, mit denen der „Virilitätsresonator“ Energie in sie gepumpt hat, von ihren Rücken.

Bronco und Broncolina – wie Thorhardt sie wohl nennen würde – fixieren ihn mit leuchtenden, giftgrünen Augen. Bronco stampft einmal mit dem Vorderhuf auf, und das Zittern reicht bis in die Kniescheiben des Deltamännchens: „Oh super,“ murmelt das Deltamännchen. „Riesige, mordlustige Gartendekorationen. Genau mein Glück.“

„Da sind sie!“, schreit Thorhardt mit Tränen in den Augen. „Sie werden mich als ihren Alpha anerkennen. Komm, Sandy, lass uns einen Ausritt machen.“

Er streckt die Arme aus, als würde er erwarten, dass das Publikum ihn feiert. Stattdessen herrscht Stille. Ein leises Räuspern kommt aus der Ecke, wo das Deltamännchen steht.

„Ähm,“ murmelt es, „aber… was, wenn die Einhörner das nicht genauso sehen?“

Bronco und Broncolina bewegten sich nicht mit graziöser Eleganz. Nein, ihre Bewegungen waren schwerfällig, fast störrisch, als ob sie selbst noch darüber nachdächten, ob das alles eine so gute Idee war. Aus ihren glühenden Augenhöhlen blitzte etwas auf – vielleicht das Bewusstsein, dass sie nicht in eine Welt geboren worden waren, die für sie bereit war.

Und dann ist da Thorhardt. Er tritt ihnen entgegen, seine Brust geschwollen vor Stolz, die Arme triumphierend ausgebreitet, als wolle er die gesamte Stadt umarmen und gleichzeitig daran erinnern, dass er der Alpha schlechthin war. „Meine Kreaturen!“ rief er, während er mitten auf der Straße stehen blieb, völlig unbeeindruckt davon, dass Bronco und Broncolina in einem Tempo auf ihn zu stapften, das man in einer Kleinstadt bereits als „rasend schnell“ bezeichnen könnte.

„Sie erkennen mich als ihren Herren! Als ihren ALPHA!“

Bronco und Broncolina hielten nicht an.

„Kommt zu mir, meine majestätischen Bestien! Ich bin euer Schöpfer! Euer Anführer! Euer—“

Rumms.

Hier sei angemerkt, dass es Momente im Leben eines Mannes gibt, in denen er sich eingestehen muss, dass er vielleicht nicht ganz so wichtig ist, wie er dachte. Für Thorhardt war das genau dieser Moment. Die beiden Einhörner schienen keinerlei Interesse an seinem großartigen Monolog oder seiner zweifellos beeindruckenden Alphamännchen-Ausstrahlung zu haben. Stattdessen marschierten sie stoisch weiter, als wäre Thorhardt nicht mehr als ein weiterer Pflasterstein auf ihrem Weg – einer, der leider nicht aus Bronze war und daher unter ihrem Gewicht zu… sagen wir, „etwas anderem“ wurde.

Sandy verschränkte die Arme. „Ich würde sagen, sie haben ihn… auf ihre Art akzeptiert.“

„Der Hochmut kommt vor dem Fall. Oder in seinem Fall: Vor dem Plattsein.“

„Also… was machen wir jetzt?“ fragte das Deltamännchen schließlich.

„Ich schätze,“ sagte Sandy, „wir retten die Stadt.“

„Die Ortsgemeinde,“ korrigierte sie der Pfarrer.

„Wir retten die Ortsgemeinde. Wir müssen sie loswerden.“

Der Pfarrer nickte, die Stirn ernst in Falten gelegt. „Aber wie? Sie sind riesig, aus Metall, und… ich glaube nicht, dass sie auf meinen moralischen Zeigefinger hören.“

Sandy dachte nach, ihre Augen verengten sich. Plötzlich schoss ihr Kopf nach oben, und ein breites Grinsen legte sich über ihr Gesicht. „Die Sandbahn!“

„Die was?“ fragte das Deltamännchen, das augenblicklich das Gefühl hatte, Teil eines Plans zu werden, der ihm nicht gefallen würde.

„Die Sandrennbahn,“ erklärte Sandy schnell. „Sie wird gerade betoniert. Wenn wir es schaffen, die Einhörner dorthin zu locken…“

„Hm,“ brummte der Pfarrer und strich sich über das Kinn. „Das könnte funktionieren. Aber wie locken wir sie dorthin?“

Sandy drehte sich langsam zum Deltamännchen um, und ein Funkeln trat in ihre Augen. „Mit einem Köder.“

Das Deltamännchen zuckte zusammen. „Oh nein. Nein, nein, nein. Wenn du daran denkst, dass ich…“

„Doch.“ Sandy grinste. „Du bist perfekt. Die Einhörner scheinen auf Bewegung und… naja, kleine Männchen zu reagieren. Und rate mal, wer hier genau ins Profil passt?“

„Auf Loser wie Thorhardt!“ protestierte das Deltamännchen, obwohl sein zittriger Ton ihm sofort widersprach.

„Du bist vielleicht kein Thorhardt, aber genau das macht dich so… unwiderstehlich für die Einhörner. Außerdem bist du schnell, oder? Schnelligkeit zählt jetzt!“

„Das ist keine gute Idee,“ murmelte das Deltamännchen und sah, wie die beiden bronzenen Giganten weiter die Straße entlang stampften. „Die werden mich umbringen.“

„Nicht, wenn du schneller bist. Komm schon, du wirst ein Held!“ sagte Sandy, als wäre das das offensichtlichste der Welt.

„Und… was, wenn ich nicht schneller bin?“

„Dann warst du ein Held,“ warf der Pfarrer trocken ein.

Widerwillig trat das Deltamännchen aus dem Schatten auf die Hauptstraße. „Hallo… äh, Einhörner?“ rief es, wobei seine Stimme nur leicht zitterte. Bronco und Broncolina hielten kurz inne, ihre leuchtenden Augen fixierten ihn.

„Oh nein,“ murmelte das Deltamännchen. „Das ist wirklich eine schlechte Idee.“

„Lauf!“ rief Sandy von hinten. Und das tat er. Er sprintete los, so schnell, wie seine Beine ihn tragen konnten. Die beiden Einhörner, neugierig oder vielleicht einfach nur irritiert von dem zappelnden, schreienden Etwas vor ihnen, folgten ihm mit donnernden Schritten. „Sie folgen ihm,“ flüsterte der Pfarrer beeindruckt.

„Natürlich tun sie das. Er ist schließlich das perfekte Ziel: nervös, klein und, naja, leicht zu zerquetschen. Schnell, wir müssen vor ihnen dort sein.“

Das Deltamännchen rannte, die Einhörner direkt hinter ihm. Ihre Hufe dröhnten über den Asphalt. Erschrockene Herxheimer schauten aus ihren Fenstern und sahen die bronzenen Kolosse, die einem kleinen Männchen folgten. Die Sandbahn war nicht mehr weit. Es war jetzt nur eine Frage, ob das Deltamännchen durchhielt… oder ob die Einhörner hungrig genug für einen Snack aus purem Mut und Verzweiflung waren. Die Sandbahn lag vor ihnen wie ein Schlachtfeld in Vorbereitung. Überall standen Betonmischer, ihre Trommeln bereits auf Hochtouren, während der schwere, graue Brei rhythmisch herausschwappt und die frisch vorbereitete Fläche bedeckte. Eine seltsam surreale Szene: der Pfarrer, der mit der Ernsthaftigkeit eines Feldkommandanten über die Geräte wachte, und Sandy, die mit grimmiger Entschlossenheit letzte Handgriffe erledigte.

„Da kommen sie!“ rief Sandy, als sie das donnernde Stampfen der Einhörner hörte.

Das Deltamännchen war in Sichtweite, schweißgebadet. „Ich hasse euch alle!“ schrie es, während es verzweifelt über das offene Feld rannte.

„Gut gemacht!“ rief Sandy. „Bleib auf der Betonfläche! Die Einhörner dürfen sich nur dort festfahren!“

„Oh, großartig!“ brüllte das Deltamännchen zurück. „Ich soll also der Köder bleiben, bis sie mich in den Boden stampfen?“

„Nur noch ein bisschen!“ rief der Pfarrer, der mittlerweile an einem riesigen Hebel stand, der die Betonmischer synchronisierte.

Das Deltamännchen sprintete über die Fläche, während Bronco und Broncolina hinter ihm herdonnern, ihre Hufe tief in den feuchten Beton einsinkend. Genau wie Sandy geplant hatte, bremste sie das zähe Material zunehmend aus. Doch anstatt innezuhalten, wirkten die Einhörner nur noch wütender. Ihre glühenden Augen blitzten auf, und eines von ihnen – vermutlich Bronco – beugte seinen massiven Kopf herunter und schnappte mit seinem riesigen bronzenen Maul nach dem Deltamännchen.

Zeitlupe: Das Deltamännchen stolperte, seine Füße rutschten im halbflüssigen Beton. Der rechte Fuß steckte mitten in der zähen Masse, als Bronco seinen gigantischen Kopf herabsenkte und das Bein des Deltamännchens mit einem metallischen Klong zwischen seinen Zähnen packte.

„Hilfe!“ schrie das Deltamännchen panisch und versuchte, sich aus dem Griff zu befreien.

„Halte durch!“ rief Sandy, rannte über die Betonfläche und packte das Deltamännchen an den Armen. „Komm schon!“ Der Pfarrer beobachtete die Szene angespannt.

„Ich kann den Beton nicht länger zurückhalten!“ rief er.

„Noch nicht!“ schrie Sandy zurück, ihre Muskeln angespannt wie Stahlseile. Ein letzter Ruck – und plötzlich gab Broncos Griff nach. Das Deltamännchen flog rückwärts in Sandys Arme, während Bronco mit einem enttäuschten Knirschen in den Beton zurückfiel.

„Jetzt!“ schrie Sandy.

Der Pfarrer zog den Hebel.

Bronco und Broncolina brüllten ein letztes Mal, ihre Bewegungen wurden langsamer, als der graue Brei sie umhüllte. Ihre gigantischen Formen erstarrten schließlich, bis nur noch ihre Köpfe aus der Betonfläche ragten, groteske Mahnmale für Thorhardts gescheiterten Traum.

Sandy ließ das Deltamännchen los, das keuchend auf den Boden fiel. „Das… war… furchtbar,“ japste es.

„Aber du hast es geschafft,“ sagte Sandy und klopfte ihm auf die Schulter. „Das war ziemlich beeindruckend für jemanden, der sich selbst für einen totalen Versager hält.“

„Ich bin ein totaler Versager,“ murmelte das Deltamännchen. Die drei sahen noch einen Moment zu, wie der Beton trocknete.

„Was jetzt?“ fragte das Deltamännchen schließlich. Sandy warf einen Blick auf die Ortsgemeinde, die trotz allem immer noch stand. „Jetzt? Jetzt bringen wir das hier irgendwie in Ordnung.“

Und mit diesen Worten gingen sie in die beginnende Dämmerung, während die bronzenen Einhörner – gefangen im Beton – schweigend über eine Lektion wachten, die Thorhardt nie verstehen würde.

Ende

Fragen für das kommende Nachtcafé:

Wie soll der Titel des ersten Kapitels der neuen Geschichte sein, die wir am 30.01.2025 gemeinsam beginnen? Bitte gebt mir einen Songtitel, der als Titel des Kapitels dienen wird.

Hier einige Vorschläge:

- “Let It Be” – The Beatles (1970) (eine Person stimmte dafür)

- “Hallelujah” – Leonard Cohen (1984) (7 Personen stimmten dafür)

- “I Will Survive” – Gloria Gaynor (1978) (10 Personen stimmten dafür)

- “It’s Raining Men” – The Weather Girls (1982) (18 Personen stimmten dafür)

Wer also beim Entstehen der neuen Nachtcafé-Geschichte dabei sein will, der muss am 31.01.2025 um 21 Uhr ins Nachtcafé kommen!

Euer Danilo Fioriti